在现今的艺术界,一种名为沉浸式艺术的新兴体验形式正迅速兴起。这种体验将商业元素与经典艺术作品相融合,往往能迅速激发观者的崇敬之情。然而,这种结合方式在艺术深度与商业价值之间的平衡问题,却引发了广泛的讨论和争议。

沉浸式艺术的多元化呈现

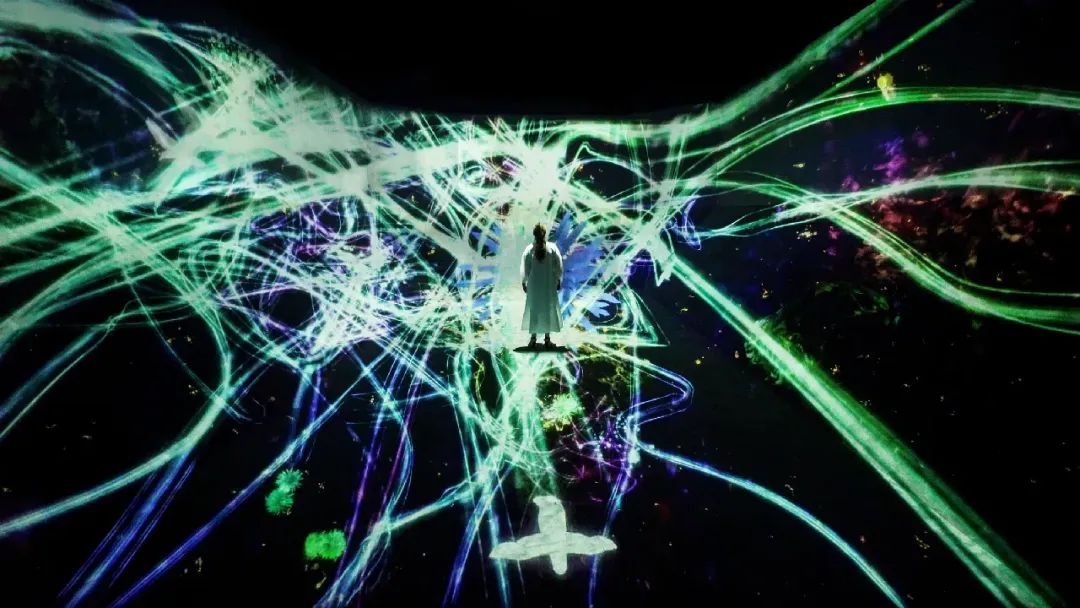

现在,沉浸式艺术门类丰富多样。teamLab的“连续性”构建了一个奇妙的生态圈,融合了自然与东方艺术元素。GeeksArt打造的“天宫之境”和“梦”分别服务于航天和游戏展览。这些作品为观众带来了全新的视觉享受。此外,梵高的作品以各种沉浸式展览形式在世界各地的城市展出,同样让观众有了全新的感受。

多元化的展示方式反映了艺术领域对新型表现手法的深入探索。数字技术与实体空间相融合,打破了传统展览的局限,让艺术超越了静态欣赏的界限。

参观者角色的转变

卡琳·奥恩馆长指出,teamLab的作品让参观者的角色由被动转为主动。以往,人们在参观时只是静静观看。然而,在teamLab的沉浸式艺术体验中,如澳门的teamLabSuperNature,参观者变成了故事中的主角,他们不再是被动的观众,而是主动参与其中。

角色转换正成为一种新的潮流。在部分具有特色的展览场地,观众有时会融入艺术之中,不再仅仅是旁观者。这正是沉浸式艺术所独有的魅力。

沉浸式艺术中的视觉效果

以teamLab为例,尽管投影本身是一维的,但通过画廊的镜面墙,画面中展现出了无尽的深度。这种独特的视觉体验,让艺术更具吸引力。此外,穹顶体验空间还为观众带来了全新的视角。

这既是技术融合艺术的产物,也是吸引观众的重要因素。它通过制造多样的视觉错觉或新颖效果,来吸引观众的注意力。

商业与艺术的联姻

现在,很多艺术类的商业企业都加入了这个领域。无论是梵高作品的商业性质展览,还是不同商业企业与博物馆等机构携手,共同呈现的沉浸式艺术展示。比如,Newfields就与澳大利亚的企业合作,共同创建了一个专门的展览区域。

商业的介入,一方面促进了沉浸式艺术的广泛传播,然而另一方面,也有人对其过分追求利益、忽视艺术深意的做法表示疑虑,甚至认为艺术只是吸引消费者的手段。

传统艺术机构的转型

一些传统机构正在经历变化。部分博物馆已不再仅限于教学用途,它们开始注重提供多样化的体验。甚至有的博物馆出现了以体验为核心,而忽视历史的趋势。它们不再以教育为主导,而是更像是其他文化场所,成为信息传递的手段。

这或许是为了适应现代观众的喜好,然而,这对传统博物馆的角色定位构成了挑战,同时也促使我们思考博物馆未来的发展道路究竟应当如何。

沉浸式艺术的未来展望

有些人觉得,这种普遍适用的数字空间或许会成为大都市的标配。尽管现在沉浸式艺术教育常遭非议,但它的确有可能吸引更多人走进教育场所。而大型的艺术体验形式,或许会成为城市中新的一道风景线。

这让人不禁思考:在追求商业利益和视觉享受的同时,我们该如何深入挖掘沉浸式艺术体验中的教育价值?大家对于当前的沉浸式艺术体验有何见解?若你觉得这篇文章有启发,不妨点个赞、转发一下,并在评论区留下你的想法。